地震大国日本に暮らす私達

日本には昔から地震が多く発生し、古くは720年に完成したとされる「日本書紀」にも記録されています。皆さんも感じていると思いますが、近年は地震の発生回数が増加しています。2024年1月から10月までに発生した「震度4以上」の地震だけでも107回(その内、65回は石川県)、「震度3以上」とすると398回(その内、238回は石川県)も発生。能登半島地震による影響も大きいですが、日本全国で地震が発生しています。また、政府の地震調査研究推進本部の発表では、首都直下地震や南海トラフ地震が30年以内に発生する確率は「70%程度」としています。この確率、皆さんは高いと思いますか?低いと思いますか?ちなみに、2016年に発生した熊本地震ですが、発生する確率は「7.6%」とされていました。つまり、それらの巨大地震は、ほぼ確実に発生すると考えられるのです。

地震による倒壊

老朽化によって全壊

古い木造住宅は全体的に老朽化が進んでいて、1階2階共に崩れて全壊しました。これは能登半島地震でもやはり劣化している住宅で被害が大きかったことがわかってきました。

1階だけが崩れた

1階だけが崩れて、2階が1階を押しつぶすように倒壊しました。なぜこのような壊れ方をしたのか。そこには大きく4つの原因があったのです。

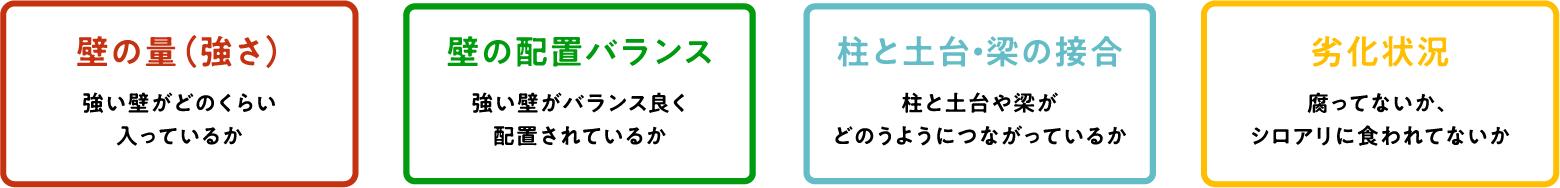

木造住宅4つの倒壊原因

❶ 壁の量が少なかった

住宅は「建築基準法」に基づいて建てられていますが、1981年(昭和56年5月)よりも前に建てられた木造住宅は、現在の建築基準よりも壁の量が少なかったため、地震の力に耐えられませんでした。

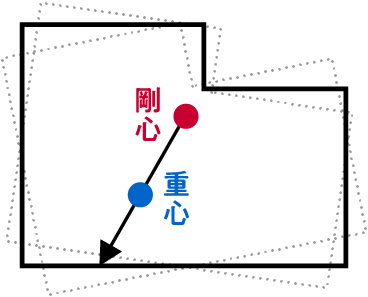

❷ 壁のバランスが悪かった

家の重さの中心(重心)と、家の強さの中心(剛心)のバランスが悪く、地震の力を受けた住宅の揺れが大きくなり、ねじれを起こして倒壊しました。

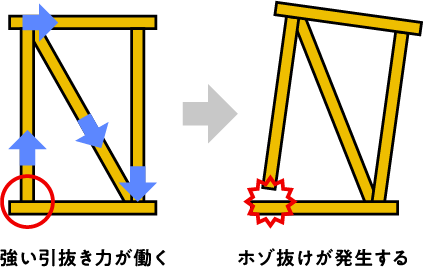

❸ 柱が土台から抜けてしまった

2000年5月(平成12年)よりも前の建築基準では、土台と柱がつながる部分の決まり(基準)がありませんでした。そのため、地震の力がかかった時に柱が抜け(ホゾ抜け)てしまい、倒壊しました。

❹ 腐れやシロアリ被害が多かった

柱や土台など、家の構造上重要な部分が腐ったり、シロアリに喰われていることが原因で、建物全体が弱くなってしまった。

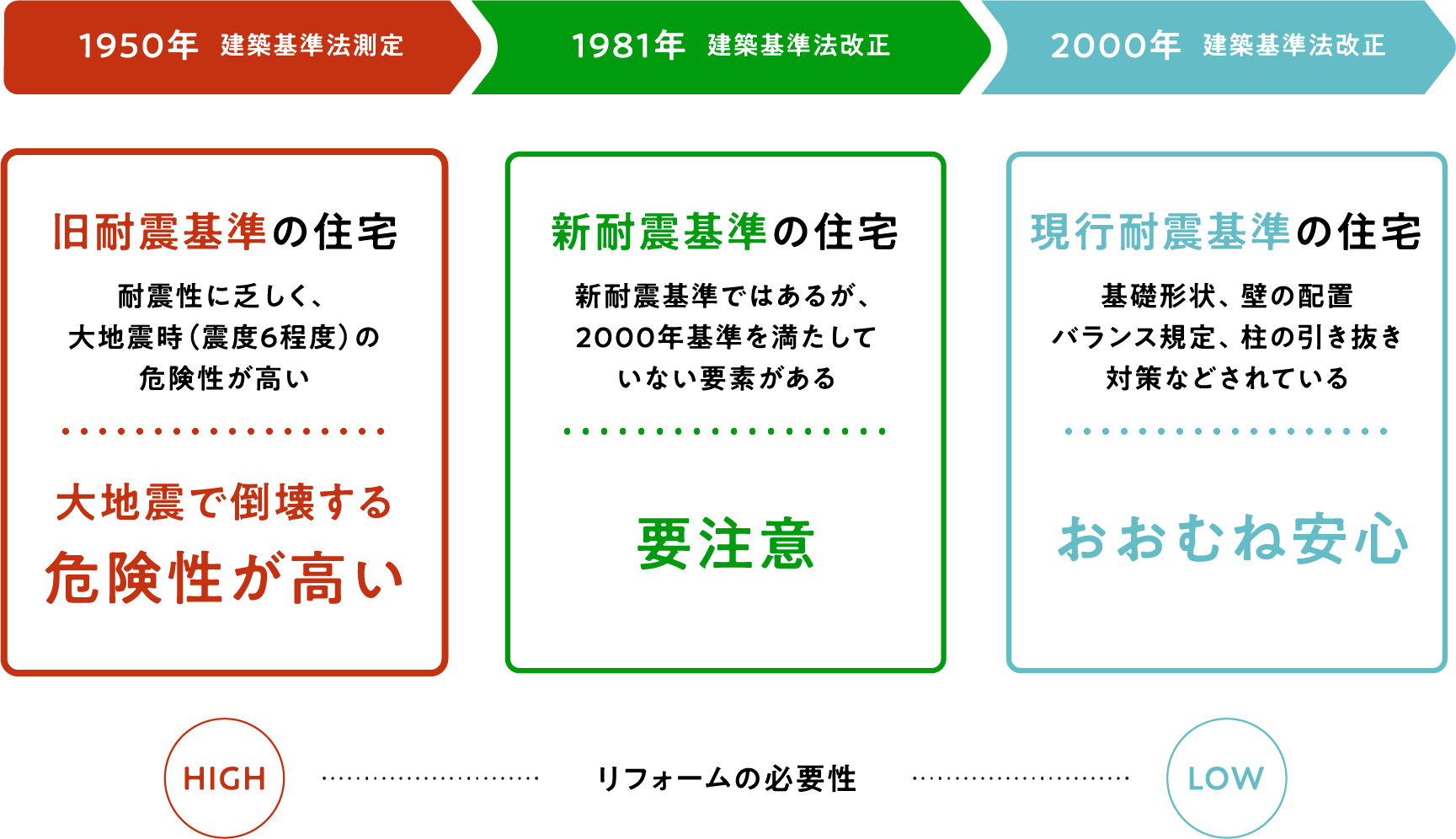

震災で見直される建築基準

日本では建物を建てる際の基準が「建築基準法」で定められています。この建築基準法は1950年(昭和25年)に制定されて以降、巨大地震によって甚大な被害が発生すると見直されてきました。木造住宅に関連する建築基準法の見直しですが、1981年と2000年に大きな改正が行われていることをご存知ですか?1981年の改正より前の木造住宅は「旧耐震」、1981年~2000年の木造住宅は「81-00(ハチイチゼロゼロ/新耐震)」、そして2000年以降は「現行耐震」と呼ばれています。

2000年5月以前に建てられた住宅は耐震診断をうけましょう

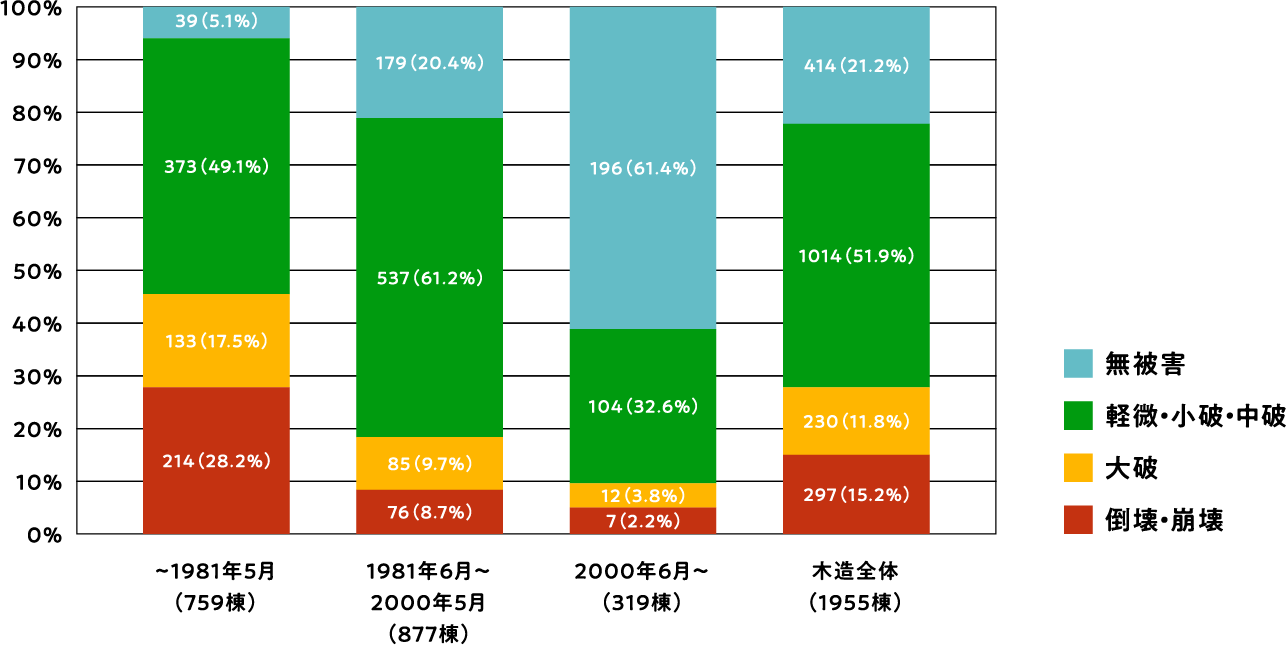

地震での被害

これまで、(そして今も、)国や多くの自治体が方針として進めているのは「旧耐震(1981年以前)」の木造住宅の耐震化でした。しかし、2016年に発生した熊本地震で甚大な被害が生じた益城町の調査では、「81-00木造住宅」についても2割の木造住宅が倒壊・大破していたことが分かったのです。また、詳細な調査報告はこれから公表されますが、能登半島地震と同様に「81-00木造住宅」にも大きな被害がでています。それ以降、「81-00木造住宅」についても耐震性の確認が必要であるとされ、徐々にその動きが広がっています。

耐震診断・改修

耐震診断は大地震で倒壊しない耐震性(強さ)があるか調査し、確認することです。診断の目的は、お住まいの弱点を認識し、具体的な対策をたてることにあります。耐震診断で明らかになった改善ポイントに基づいて、耐震改修(耐震リフォーム)を検討しましょう。

調査時間は約2時間

(住宅の内から、外から調査)

耐震診断は、調査員が伺い、約2時間の調査(屋内・屋外・小屋裏など)を行います。

床下や天井裏にもできるだけ入り、筋かいは適切に施工されているか、

雨漏りの跡や傷んでいる木材はないかなどを確認します。

調査項目は、間取り・壁の材質・筋かいの有無・屋根の重さ・

劣化状況(基礎のヒビ割れ・外壁の割れ・雨染み)など多岐にわたります。

耐震診断でチェックするポイント!

❶ おうちの中

- 間取り図の作成

- 壁の材質

- 窓、押し入れ等の開口部の位置

- 水回り

住宅は「建築基準法」に基づいて建てられていますが、1981年(昭和56年5月)よりも前に建てられた木造住宅は、現在の建築基準よりも壁の量が少なかったため、地震の力に耐えられませんでした。

❷ おうちの外

- 外壁

- 基礎

- 屋根

耐震診断の結果を大きく左右する要素のひとつが、建物の重さ。屋根の種類と住宅全体の壁の材質によって、3段階で評価します。屋外の調査で屋根の構造を調べます。さらに基礎も耐震性の重要な要素ですので、鉄筋やひび割れの有無を確認します。

❸ 小屋裏

- 雨漏り

- 筋かいの有無

- 接合金物など各種金物

小屋裏(屋根裏)でわかることは、様々な金物や筋かいの取り付け状況や屋根の劣化状況です。耐震性を高めるために、木造住宅には多様な金物が使われています。柱と梁を固定する「接合金物」や筋かいが地震の震動で揺れて外れるのを防ぐ「筋かいプレート」、水平方向の強さを高める「火打ち」などです。金物があるだけではなく、さび付いていないか、施工は正しく行われているか等を確認していきます。

❹ 床下

床下調査は耐震補強設計を考える上でも欠かせない調査。筋かいの有無や基礎の配置、劣化状況を確認していきます。シロアリ被害がないか、水回り周辺の木材は腐っていないか慎重に調査します。基礎については、屋外から屋内までひび割れが貫通していないかといった点や、基礎の強さ(圧縮強度)を測定します。

診断書から住宅の弱点が見えてくる

診断の内容は診断書にてご説明致します。まとめられた結果は

総合評価を決める評点に大きな影響を及ぼすのか次の4項目です。

診断書を読み解くと、おうちの弱点が見えてきます。

例えば、「耐震性のある壁や筋かいが少ない」、

「南側に大きな窓あり壁のバランスが悪い」、「木材が腐っている」等です。

この弱点を補強するのが「耐震補強工事」。

まずは耐震診断を行い、住宅の弱点がないか確認しましょう。

耐震診断書の詳細は私たちがご説明します。

診断書を元に適切な耐震改修

診断後必ず耐震改修が必要な訳ではありません。耐震性が認められれば安心して住み続ける事ができます。補強が必要な場合、費用の目安として全国平均額は167万円です。(木耐協調べ)補強工事の内容やどの程度耐震性を高めたかによって金額は変わりますので、参考としてご覧ください。 また、この統計は2021年後半から始まった物価高騰の影響が反映されておりませんので、予めご了承ください。耐震改修には様々な方法があります。 目標とする耐震性(評点)と予算に応じた補強工事を組合せて、施工箇所を考えていくのが補強設計です。 相手が天災である以上、絶対に倒れない建物は造れません。だからこそ、 ● 今の家にあと何年くらい住むか ● 子供に相続する予定があるのか ● これからのライフスタイルはどうしたいか ● 予算はどのくらいか 等々、様々な面を考慮することと、費用対効果の高い耐震補強を計画することが大切です。まずはお気軽にご相談ください。